देश का पहला ‘राष्ट्रीय औद्योगिक बॉयलर हरितीकरण सम्मेलन’ लखनऊ में आयोजित हुआ

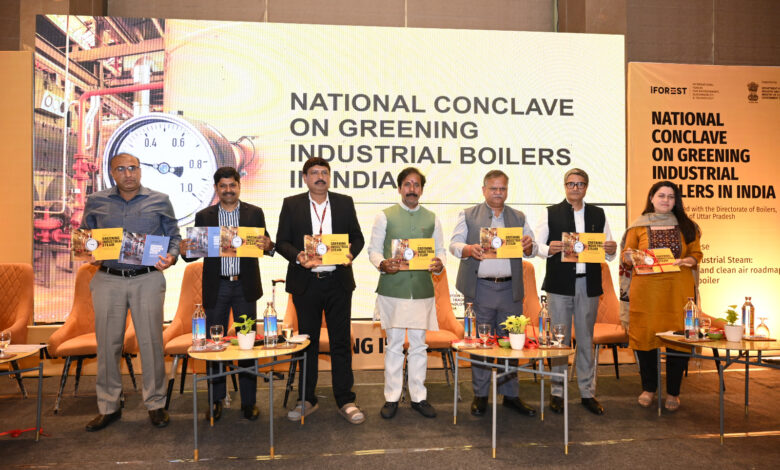

लखनऊ, 14 मई 2025। पर्यावरण थिंक टैंक iFOREST ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) और उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के साथ मिलकर लखनऊ में देश का पहला ‘राष्ट्रीय औद्योगिक बॉयलर हरितीकरण सम्मेलन’ आयोजित किया। इस सम्मेलन में एक राष्ट्रीय रिपोर्ट ‘Greening Industrial Steam: Low-carbon and Clean Air Roadmap for Process Boiler’ (ग्रीनिंग इंडस्ट्रियल स्टीम: लो-कार्बन एंड क्लीन एयर रोडमैप फॉर प्रोसेस बॉयलर)’ और एक राज्य-विशिष्ट रिपोर्ट ‘Greening Industrial Process Boiler: Low carbon and clean air pathways for Uttar Pradesh’ (ग्रीनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस बॉयलर: लो कार्बन एंड क्लीन एयर पाथवेज फॉर उत्तर प्रदेश)’ जारी की गई। ये रिपोर्ट्स भारत में प्रक्रिया बॉयलर पर पहली व्यापक अध्ययन का परिणाम हैं।

16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा साझा किए गए डेटा के आधार पर, इन दो रिपोर्ट्स में बॉयलर के वर्तमान परिदृश्य, संबंधित ऊर्जा और उत्सर्जन प्रोफाइल को विस्तार से बताया गया है, जो हरित परिवर्तन के लिए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है। भारत में, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और वस्त्र जैसे प्रमुख उद्योग प्रक्रिया बॉयलर द्वारा उत्पन्न भाप पर चलते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि भारत के प्रक्रिया बॉयलर प्रतिवर्ष 1.26 बिलियन टन भाप उत्पन्न करते हैं, जिससे 182 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन होता है – जो कुल औद्योगिक GHG उत्सर्जन का एक चौथाई से अधिक है। प्रक्रिया बॉयलर से पार्टिकुलेट मैटर (PM) और SO₂ उत्सर्जन भारत के पूरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र से अधिक है, मुख्यतः उत्सर्जन मानकों के ढीले होने के कारण। हालांकि, अध्ययन में पाया गया कि नई तकनीकें जैसे इलेक्ट्रिक बॉयलर, स्वच्छ बायोमास बॉयलर और हाइड्रोजन बॉयलर, पारंपरिक गैस, तेल और कोयला आधारित बॉयलर की तुलना में धीरे-धीरे लागत-प्रतिस्पर्धी हो रही हैं।

अध्ययन में उत्तर प्रदेश के 2,798 बॉयलर स्टॉक – जो देश में तीसरा सबसे बड़ा है – का भी गहन विश्लेषण किया गया। उत्तर प्रदेश के15% से अधिक बॉयलर 25 साल से पुराने हैं, और उनकी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रक्रिया बॉयलर कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से हटकर बायोमास की ओर बढ़ रहे हैं। बायोमास-आधारित बॉयलर की संभावना को देखते हुए, रिपोर्ट में कम प्रदूषण वाले भविष्य के लिए स्वच्छ बायोमास तकनीकों को बढ़ावा देने और नियामक एवं संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की अनुसंशा की गई है।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री, माननीय श्री अनिल राजभर ने कहा, “आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। पिछले एक साल से यूपी में फैक्ट्री पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक रही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ही राष्ट्रीय विकास के एजेंडे और पर्यावरणीय प्रभाव की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।”

अपने उद्घाटन भाषण में, DPIIT के तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) एवं सचिव, केंद्रीय बॉयलर बोर्ड, श्री संदीपकुमार सदानंद कुंभार ने कहा, “बॉयलर अधिनियम, 2025 एक ऐतिहासिक सुधार पहल है, जिसे भारत में बॉयलरों के क्षेत्र में कार्यकुशलता, सुरक्षा और टिकाऊपन के नए युग की शुरुआत के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और बॉयलरों को अधिक हरित (ग्रीन) बनाने का एक रणनीतिक माध्यम प्रदान करता है।”

मुख्य अतिथि, श्री मनोज कुमार सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा, “यह रिपोर्ट न केवल प्रदूषण को कम करने बल्कि अर्थव्यवस्था को स्वच्छ तरीके से विकसित करने का रोडमैप दिखाती है। लक्षित नीतियों, तकनीकी बदलाव और सरकार-उद्योग सहयोग के सही मिश्रण के साथ, उत्तर प्रदेश ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए उत्सर्जन में कमी ला सकता है। इस क्षेत्र में बायोमास की संभावना को देखते हुए, हम ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा कर सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। ”

iFOREST के सीईओ, डॉ. चंद्र भूषण, जिन्होंने रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रस्तुत किए, ने कहा, “18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति को प्रज्वलित करने में कोयला-आधारित बॉयलर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बॉयलर के डीकार्बनाइजेशन से स्वच्छ और हरित तकनीकों पर आधारित एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। यह न केवल एक जलवायु अनिवार्यता है – बल्कि हरित अर्थव्यवस्था और हरित रोजगार सृजित करने का एक आर्थिक अवसर भी है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें एक ‘ग्रीन बॉयलर मिशन’ शुरू करना चाहिए।”

सम्मेलन में सरकार, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और उद्योग विशेषज्ञों के साथ चर्चाएं भी हुईं, जिनमें बॉयलर शासन में सुधार, स्वच्छ और कुशल भाप के लिए नवीन तकनीकें और अंतर-विभागीय सहयोग बनाने पर चर्चा हुई। आईआईटी कानपुर जैसे प्रमुख संस्थानों और फोर्ब्स मार्शल, चीमा बॉयलर्स लिमिटेड, थर्मैक्स ग्लोबल, आईबीएल ग्रुप और थर्मोडाइन इंजीनियरिंग सिस्टम्स जैसी भाप-निर्भर तकनीकी कंपनियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

भारत में पहली बार बनाई गई बॉयलर सूची के अनुसार, अनुमानित 45,226 प्रक्रिया बॉयलर हैं, जिनमें से दो-तिहाई 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित हैं।

भारत में अधिकांश बॉयलर छोटे हैं – 85% प्रक्रिया बॉयलर 10 टन प्रति घंटे (TPH) तक की क्षमता के हैं।

भारत में बॉयलर की औसत आयु 18 वर्ष है, जो सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता चुनौतियां पैदा करती है।

लगभग 40% स्थापित क्षमता जीवाश्म ईंधन से चलती है, और 90% वायु प्रदूषण की समस्या पैदा करते हैं।

उद्योग क्षेत्र के अनुसार, खाद्य क्षेत्र में सबसे अधिक (41%) स्थापित क्षमता है, उसके बाद रसायन और पेट्रोलियम रिफाइनरी का स्थान है।

भारत में वार्षिक भाप उत्पादन अनुमानित 1.26 बिलियन टन है।

प्रक्रिया भाप उत्पादन के लिए ऊर्जा खपत कुल औद्योगिक ऊर्जा खपत का 38% है – जो भारत के परिवहन क्षेत्र के बराबर है।

भारत में प्रक्रिया भाप से CO₂ उत्सर्जन अनुमानित 182 मिलियन टन है, जिसमें 56% उत्सर्जन 5 राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश) और 54% उत्सर्जन तीन उद्योग क्षेत्रों (रसायन, खाद्य (गैर-चीनी), और कागज) द्वारा होता है।

वायु प्रदूषण विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया भाप उद्योग कुल औद्योगिक उत्सर्जन में 9% पार्टिकुलेट मैटर (PM), 8% सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और 17% नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का स्रोत है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदूषक हैं।

‘विकसित भारत’ विकास परिदृश्य के आधार पर, 2047 तक वार्षिक भाप उत्पादन चार गुना बढ़ सकता है। यदि ईंधन मिश्रण वही रहता है, तो CO₂ उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी।

तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण से पता चलता है कि गैस-आधारित बॉयलर सबसे महंगे हैं और कुछ गैस-आधारित बॉयलरों को आज भी बिजली या ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। 2030 से 2050 के बीच, नवीकरणीय बिजली और ग्रीन हाइड्रोजन नई स्थापनाओं के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरेंगे।

iFOREST के बारे में:

इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी शोध और नवाचार संगठन है जो भारत में पर्यावरण-विकास संबंधी चुनौतियों पर काम करता है।

हम स्वतंत्र, साक्ष्य-आधारित शोध करते हैं, नया ज्ञान और नवीन समाधान विकसित करते हैं, और हितधारकों को जागरूकता बढ़ाने और हरित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।